計測管理と液状化防止の重要性|空港における埋立地の地盤改良工事の例

Contents

計測管理と液状化防止の重要性

日本は地震や台風などの自然災害が多い国であり、安全な社会を維持するうえで、インフラ整備による災害対策が欠かせません。道路や港湾、空港などのインフラを堅牢な地盤の上に構築し、定期的に観測・管理を行うことで、被害の最小化と速やかな復旧が可能となります。

こうした背景の中、空港の滑走路や誘導路は、航空機の安全運航を支える重要なインフラです。特に、日本では沿岸部の埋立地に建設された空港が多く、液状化のリスクが課題となっています。

また、空港は一般的な工事現場とは異なり、航空機の運航が最優先されるため、工事機器の高さ制限や施工時間の制約があり、地盤改良工事には精密な計測管理と計画的な施工が求められます。

本記事では、埋立地における空港の地盤改良工事と、そこで重要となる計測管理の役割について詳しく解説します。

1. 液状化防止と一般事例に見るその危険性

1-1. 液状化とは?

液状化とは、地震の揺れによって水を含んだ地盤が、液体のように振る舞う現象です。これにより、滑走路や建物が沈下・傾斜する危険があり、特に埋立地や沿岸部の空港では発生しやすいとされています。液状化現象が発生すると、インフラが機能しなくなる可能性があるため、事前に十分な対策が求められます。

1-2. 液状化による被害の実例

過去の大地震では、液状化現象によって大規模な被害が発生しました。以下に、代表的な事例を紹介します。

- 1995年 阪神・淡路大震災(神戸市東部)

• 港湾施設の地盤が液状化し、岸壁が崩壊。

• 神戸港やポートアイランド周辺で大規模な液状化が発生し、埋立地の道路や建物が大きく傾いた。

• 港湾クレーンが倒壊するなど、物流に大きな影響を与えた。 - 2004年 新潟県中越地震(長岡市・小千谷市など)

• 河川沿いや埋立地を中心に液状化が発生し、住宅地の地盤沈下が相次いだ。

• 地下水位が高いエリアでは、マンホールが地面から飛び出す現象が多数発生。

• 建物が不同沈下を起こし、復旧に時間を要した。 - 2011年 東日本大震災(千葉県浦安市・茨城県・宮城県など)

• 埋立地の多い千葉県浦安市では、市内の約85%で液状化が発生。

• 道路が陥没し、マンホールや水道管が破裂。ライフラインの復旧に数年を要した。

• 東京湾岸地域でも大規模な液状化が発生し、工場や倉庫の基礎が沈下。 - 2018年 北海道胆振東部地震(北海道厚真町・苫小牧市など)

• 沿岸部や河川沿いの埋立地で広範囲にわたり液状化が発生。

• 苫小牧市では、工業地帯の施設が傾き、地盤沈下によるインフラの損傷が見られた。

• 住宅地でも地盤の沈下が発生し、建物の倒壊被害が拡大。

これらの事例からも分かるように、埋立地や地下水位の高い地域では、地震時の液状化対策が非常に重要です。特に空港のような大型インフラでは、滑走路や誘導路の沈下が直接航空機の安全に影響するため、液状化防止のための地盤改良工事とそれに伴う計測管理が不可欠となります。

1-3. 空港での液状化対策の例

- 地盤改良(薬剤注入・振動締固め・杭打ち)

- CPG工法や薬液注入工法が空港で主に採用されています。

- 排水設備の設置(地下水を制御し、液状化リスクを低減)

- 定期的な計測管理(液状化の兆候を早期発見)

これらの対策を施すことで、液状化防止に向けた効果的な取り組みが可能となります。CPG工法と薬液注入工法は、液状化リスクの低減に特に有効です。

1-4. CPG工法と薬液注入工法の違いと特徴

空港や港湾施設の地盤改良には、CPG工法(セメント系薬剤混合工法)と薬液注入工法がよく用いられます。これらは液状化防止や地盤沈下対策を目的としていますが、施工方法や適用範囲が異なります。

1-4-1. CPG工法(セメント系薬剤混合工法)とは?

CPG工法は、セメント系薬剤を地盤に注入し、土と混合して固化することで地盤を強化する技術です。空港の滑走路や誘導路、港湾施設など、広範囲の地盤改良に適用されます。

① CPG工法の目的

・ 液状化防止:地盤を固化し、地震時の液状化リスクを低減。

・ 沈下の抑制:圧密による地盤沈下を防ぐ。

・ 高強度の基盤形成:滑走路や誘導路など、荷重のかかる構造物の安定性を確保。

② CPG工法の施工方法

- 掘削と薬剤注入:地中に孔を掘り、セメント系薬剤を注入。

- 混合・固化:土と薬剤を攪拌し、柱状(パイル)または格子状(グリッド)に固化。

➡ CPG工法は、空港の滑走路や誘導路など、大規模な改良に最適な工法です。

1-4-2. 薬液注入工法とは?

薬液注入工法は、地盤に化学薬品を注入し、土粒子を結合させて強度を向上させる技術です。局所的な補強や部分的な改良に適しており、沈下防止や既存施設の補修に活用されます。

① 薬液注入工法の目的

・ 地盤の強化:薬液で土粒子を結合し、強度を向上。

・ 液状化防止:地震時の液状化を抑制。

・ 局所的な補強:沈下が発生している部分のみを改良可能。

② 薬液注入工法の施工方法

- 薬液の選定:地盤の状態に応じて、セメント系やシリカ系などの薬液を選択。

- 地中に注入:低圧または高圧で薬液を注入し、土の粒子を結合。

- 固化・確認:施工後に強度を測定し、必要に応じて追加施工。

➡ 薬液注入工法は、部分的な補強や改修が必要な場面で効果的です。

1-4-3. CPG工法と薬液注入工法の特徴の違い

| CPG工法 | 薬液注入工法 | |

| 主な目的 | 液状化防止・地盤強化 | 軟弱地盤の補強・部分改良 |

| 施工方法 | セメント系薬剤を混合して固化 | 化学薬品を注入して土を結合 |

| 適用範囲 | 広範囲 (滑走路・港湾施設など) | 局所的 (部分補修・建物基礎) |

| 強度・耐久性 | 高強度・長期安定 | 中程度・補修が必要な場合あり |

| 施工の自由度 | 大規模な施工向け | 既存施設の補修にも適用可能 |

➡ CPG工法は広範囲の改良に、薬液注入工法は局所的な補強に適しています。

1-4-4. 適用事例と効果

CPG工法

• 関西国際空港:埋立地の沈下防止。

• 羽田空港D滑走路:液状化防止のために適用。

薬液注入工法

• 成田空港滑走路補強:部分的な沈下対策に使用。

• 福岡空港の誘導路補修:局所的な補強に活用。

組み合わせる効果

• CPG工法は、広範囲の液状化防止や地盤沈下対策に有効で、大規模な空港・港湾施設に適用されます。

• 薬液注入工法は、部分的な補強や改修に適しており、沈下した滑走路や建物基礎の補強に活用されます。

• どちらも適材適所で使用し、空港やインフラの耐久性向上に貢献しています。

CPG工法と薬液注入工法を適切に組み合わせることで、より安全で長持ちするインフラ整備が可能となります。

2. 埋立地にある空港での地盤改良工事の必要性

2-1. 埋立地の空港特有の課題

日本の多くの空港は、沿岸部の埋立地に建設されており、地盤が軟弱なため、そのままでは長期的な利用に耐えられません。特に、以下の課題があります。

• 液状化リスクが高い

o 地震時に地盤が液状化し、滑走路や誘導路が沈下・損傷する可能性がある。

• 長期間の使用による沈下リスク

o 埋立地は圧密による地盤沈下が進行しやすく、滑走路や建造物に影響を与えることがある。

• 航空機の運航を妨がないための施工制限

o 工事機器の高さ制限があるため、毎回施工ごとに特殊車両の設置と撤収が必要。

o 滑走路の利用時間に影響しないよう、施工時間も深夜帯から朝方に限定される。

3. 空港での計測管理の役割

3-1. 計測管理の目的

埋立地にある空港では、施工後の地盤変化を継続的に監視し、リスクを最小限に抑えることが不可欠です。

• 施工後の安全性を確認

• 滑走路や誘導路の沈下・隆起を早期発見

• 航空機の運航に影響を与えない計画に沿った安全施工

3-2. 地盤改良工事での隆起観測

埋立地の空港では、滑走路や誘導路のわずかな地盤変化でも、航空機の運航に影響を与えかねません。

そのため、施工中・施工後の計測管理を徹底し、長期的な安全性を確保しています。

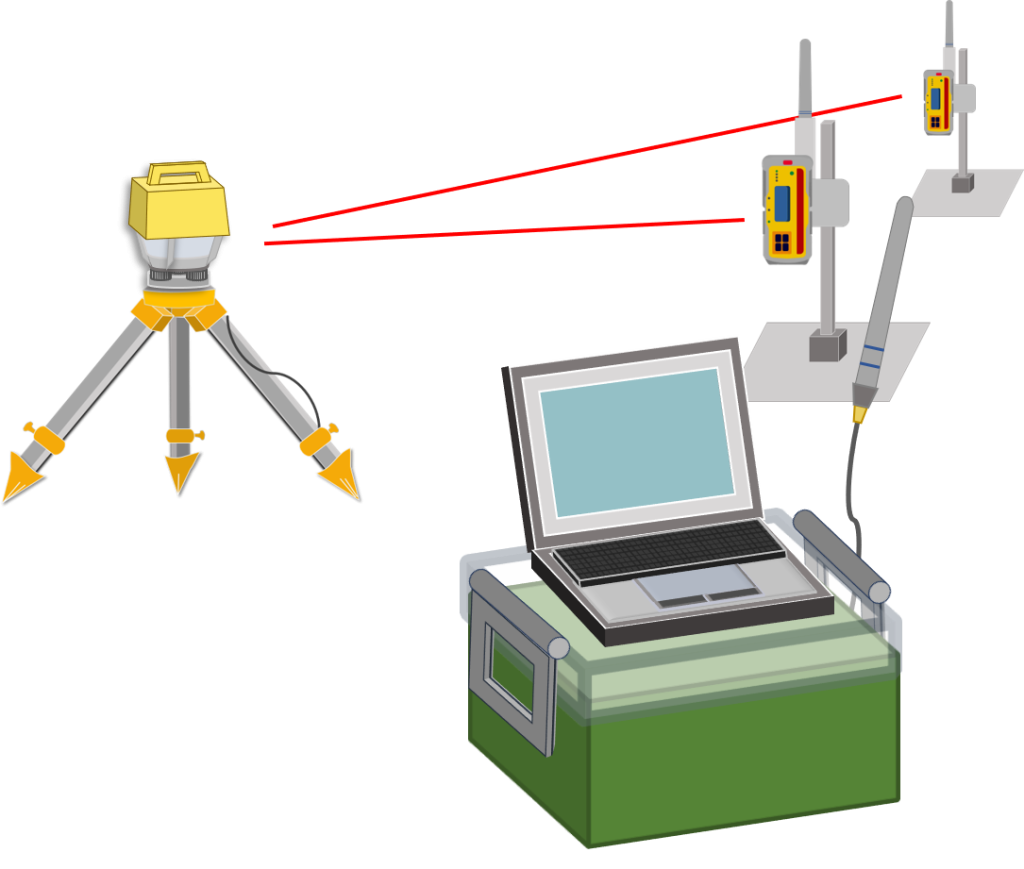

• 施工中:レーザーレベルと受光装置を使用し、施工精度を管理

• 施工後:レベル測量や3Dスキャン等を活用し、地盤変化を分析

微細な変化を把握し、必要に応じて補修・改良を行うことで、事故防止や施工の精度向上につなげています。

また、施工時間が限られているため、毎年長期間にわたり一帯の施工が繰り返し行われるのも特徴です。

これらの測量土木の技術を適切に活用し、現場の安全管理を支えることが私たちの役割です。

4. 測量土木の技術と計測管理

「測量土木」とは、正確な地形や地質の情報を取得するための測量技術と、そのデータを活用して土木工事の計画・設計・施工を行う分野を指します。以下に主なポイントを挙げます。

• 測量の役割

土地の形状や位置、標高、面積などを正確に把握する技術で、地図作成や構造物設計の基礎となる情報を提供します。

• 正確なデータ取得

最新のGNSS(GPS)、3Dレーザースキャナー、ドローンなどを用いて、工事現場やインフラの状態を高精度に測量します。

• リアルタイムな監視

施工前、施工中、施工後の各段階で、地盤の変化や構造物の挙動を継続的に記録し、安全性を確認します。

• 安全・品質の向上

測量データをもとに、計画や設計の精度が向上し、事故や不具合の早期発見・対策が可能となります。

• 効率的な施工管理

正確な計測結果に基づいた施工計画の見直しや補修が行われ、工事の効率性と耐久性が向上します。

このように、測量土木の技術は、インフラの安全性や施工の品質確保に欠かせない計測管理の基盤として機能しています。

5. まとめ|埋立地にある空港での計測管理の重要性

• 埋立地の空港では、液状化現象のリスクが高いため、慎重な計測管理が必要。

• 航空機の運航を妨げないため、さまざまな制約のもとで施工が必須。

• 液状化は大規模なインフラ被害を引き起こす可能性があり、対策が不可欠。

• 施工中の滑走路や誘導路の異常を早期に発見し、事故防止に貢献。

• 毎施工後の継続的な計測管理により、長期的な安全を確保。

空港という特殊な環境における計測管理は、より高い精度と責任が求められる重要な業務です。今後も技術の向上と精密な計測管理を通じて、社会の安全に貢献していきます。

また、当社ではこうした空港内での計測管理に携わるスタッフを募集しています。専門技術を活用しインフラの安全を支える仕事に興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

5. 参考「ももいろインフラーZ」(TOKYO MX)

国民的アイドルグループ、ももいろクローバーZが日本が抱えるインフラ問題を題材とした少しお堅く感じる内容を視聴者目線で学び、重要性をわかりやすく伝える有意義な番組です。毎月の放送内容をYouTube上でアーカイブ視聴できます。

2024年8月4日放送の第9回「ももいろインフラーZ」(TOKYO MX)『テーマ:液状化防止』では、京都大学大学院工学研究科教授の藤井聡氏が解説を担当し、地盤の強化と液状化防止のために必要な工法や技術について、視聴者に分かりやすく伝えています。

藤井聡氏の専門は、都市・交通計画や社会資本整備の経済効果分析です。特に、インフラ整備や防災に関する政策提言を行い、耐震・液状化対策などの土木工学・地盤工学にも精通しています。

また、内閣官房参与として国土強靭化政策に関与した経歴を持ち、公共事業の重要性を科学的に分析・発信しています。

近年はメディア出演も多く、地盤改良や社会資本整備の必要性について解説を行っています。内容当番組の中盤では羽田空港の地盤改良工事を題材にしたコーナーが放送され、地盤改良技術の実際の効果やその意義を、より実践的に理解することができます。