- HOME

- コラム

- プラント・工場施設検査

- 振動計測における変位・速度・加速度の使い分けを解説します!

2025.03.07

タグ: 振動計測

振動計測における変位・速度・加速度の使い分け

を解説します!

振動は、私たちの身の回りのあらゆる機械や構造物で発生しており、その正確な測定と解析は、設備の保全や安全管理に欠かせません。しかし、一口に「振動を測る」と言っても、変位・速度・加速度のどの物理量を用いるべきかは、振動の特性によって異なります。

本コラムでは、振動数の違いによって適切な測定量が変わる理由を解説し、それぞれの使い分けについて詳しく紹介します。

Contents

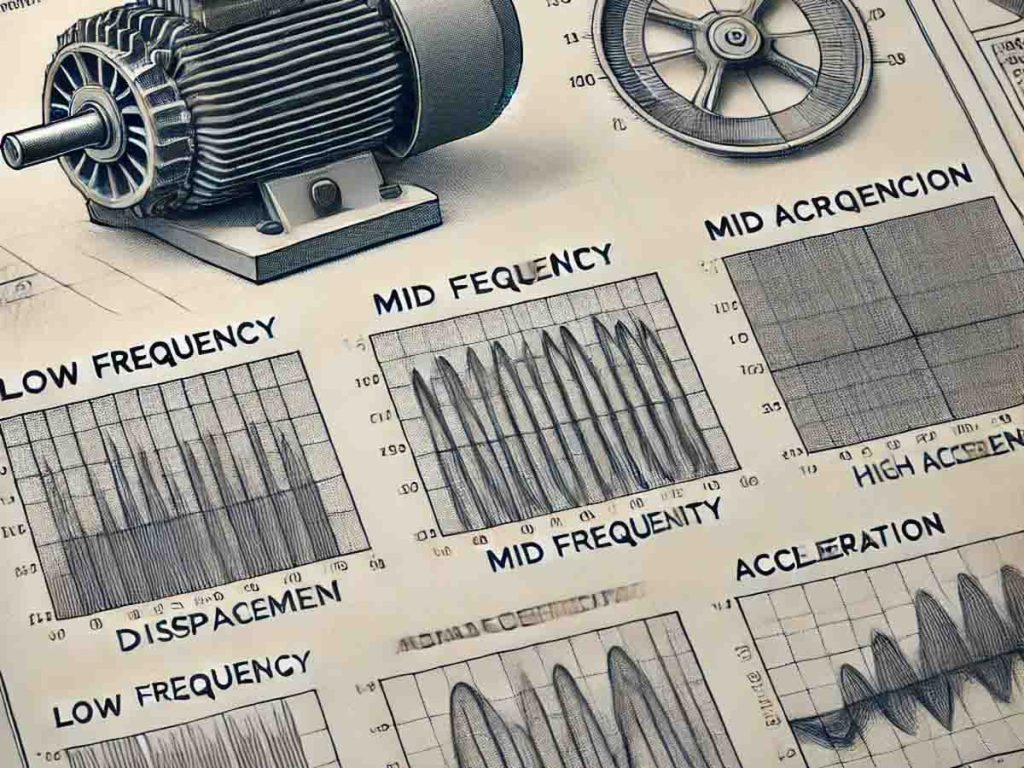

振動の基本関係

振動とは、物体が基準位置を中心に繰り返し動く現象を指します。

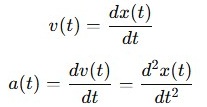

振動する物体の変位(Displacement)x(t)、速度(Velocity)v(t)、加速度(Acceleration)a(t)は、時間微分の関係にあります。

また、振動の大きさに関して、変位,速度,加速度の大きさを表す振幅をそれぞれ X、 V、A とおくと、以下の関係になります。

つまり、速度は変位の1次微分(振動数に比例)、加速度は変位の2次微分(振動数の2乗に比例)となります。

振動数とは何か?

振動数(周波数、Frequency)は、1秒間に振動が繰り返される回数を表し、単位は Hz(ヘルツ)です。例えば、振動数が10Hzであれば、1秒間に10回の振動が発生することを意味します。

振動数が大きくなると、変位は小さくなり、加速度は大きくなるため、適切な測定手法を選ぶ必要があります。

周波数に応じた使い分けの理由

低周波(振動数が小さい) → 変位を計測

- 変位が最も大きな値を取るため、視覚的に捉えやすい。

- 低速回転の機械の振動計測に効果的

- 軸受内のロータと隙間の監視

- 地盤沈下や橋梁のたわみなど、ゆっくりとした変形を捉えるのに適している。

- 速度や加速度では値が小さくなり、変化がわかりにくい。

- ISOの振動評価に用いられる(ISO7919)

中周波(中間的な振動) → 速度を計測

- 速度は変位と加速度の 中間的な特性 を持ち、振動のエネルギーをよく表す。

- 回転機械の振動診断(ISO 10816) では速度を用いるのが一般的。

- 不釣り合い・ミスアライメントなどの異常を検知するのに適している。

- ISOの振動評価に用いられる(ISO10816)

高周波(振動数が大きい) → 加速度を計測

- 高周波成分では変位が極めて小さくなるため、加速度を測定するほうが信号が得やすい。

- ベアリングやギアの故障診断、衝撃波、振動モード解析 で利用される。

- 周波数が高いと加速度の値が大きくなり、微小な異常も検出しやすい。

まとめ

測定対象の振動周波数帯域によって、適切な測定量およびその用途・事例を以下にまとめます。

| 振動数の範囲 | 測定に適した物理量 | 用途・事例 |

|---|---|---|

| 低周波(1kHz以下) | 変位 X | 地盤沈下、橋梁のたわみ、建築構造の変形、低速回転機械の振動評価 |

| 中周波(10Hz~2kHz程度) | 速度 V | 回転機械の振動評価(ISO 10816)、不釣り合い・ミスアライメント診断 |

| 高周波(1kHz以上) | 加速度 A | ベアリング・ギアの故障診断、衝撃波、構造解析 |

このように、振動の特性に応じて測定方法を使い分けることで、より正確な診断や解析が可能になります。適切な指標を選び、振動計測を有効活用していきましょう!